« Fayard, l'éditeur le plus radin de France | Page d'accueil | Notes pour une revue de jeunes, par Cristina Campo »

24/01/2009

La Tour de Gustaw Herling

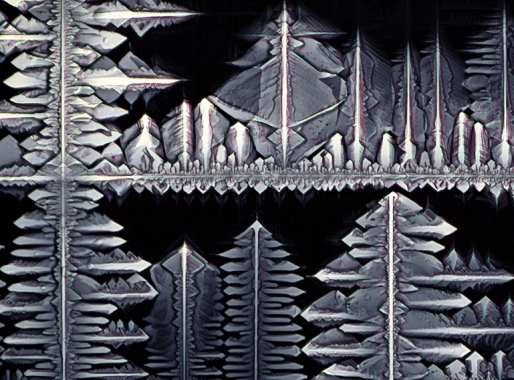

Crédits photographiques : Nikon Small World.jpg.

«Tous les deux, le Caravage et Giordano Bruno tournaient obstinément autour de Dieu «caché en partie et découvert en partie». Ils ne croyaient pas, ils ne désiraient même pas qu'il se dévoilât entièrement, ils aimaient à leur manière Dieu en partie caché, errant entre la lumière et l'ombre, entre la promesse divine et la misère humaine.»

Gustaw Herling, Les perles de Vermeer. Journal écrit la nuit 1986 – 1992 (Seuil, coll. Solo, 1999), p. 151.

Acheter L'Île et autres récits sur Amazon.

Acheter L'Île et autres récits sur Amazon.Les amoureux de la littérature dite sérieuse, si tant est qu'une telle catégorie jouisse d'une quelconque pertinence, les férus de textes relatant, par exemple, l'inimaginable souffrance d'un emprisonnement à vie sous le grand ciel froid et vide du Goulag (que vécut l'auteur, comme en témoignent ci-dessous deux clichés pris par le NKVD), dans les camps de concentration nazis ou les geôles moisies et puantes de Pol Pot, les impénitents de l'expérience aussi rapidement vécue que platement transposée dans un livre sonnant creux ne comprendront pas vraiment comment, et encore moins tenteront-ils de savoir pourquoi l'écrivain de l'effrayant Un monde à part (publié en 1951 en anglais et traduit en français en... 1995) a décidé, après cet ouvrage, de n'écrire plus que de la fiction tout en rédigeant certes un somptueux journal dont n'existe en France aucune édition complète.

Et une fiction qui paraît d'autant plus creuser le sol meuble et profond de la littérature, s'enfoncer dans son labyrinthe infini qu'elle ne craint jamais de consulter des centaines d'ouvrages érudits avant de relater quelque vieille histoire à peine croyable, les anciens auraient écrit quelque relation ou chronique très précisément documentées, d'épidémie fulgurante de peste ou de possession démoniaque qui nous semblent ainsi rigoureusement conformes à ce que la réalité aurait pu inventer en guise d'histoires grotesques et sérieuses.

Et une fiction d'autant plus libre de convoquer les seuls prestiges de l'imagination que, selon Gustaw Herling lui-même interrogé par Édith de la Héronnière, «Notre siècle est un siècle du Mal» (1) et que nous ne sommes pas près de l'éradiquer à la faveur de quelque prophylactique révolution et triomphe du nouvel homme communiste ou nazi puisque «le Mal ne périt pas», puisque «les possédés du Mal le transmettent aux autres» (2), dans une espèce de communion des saints inversée popularisée, en littérature, par Barbey d'Aurevilly puis Bernanos.

Ayant donné au Mal, qu'il majuscule d'ailleurs à dessein (3), une importance remarquable, Herling fait de la littérature l'un des moyens les plus puissants dont les hommes disposent pour tenter de sonder les profondeurs du mystère d'iniquité. D'abord, c'est, selon lui : «l'Église, le christianisme, [qui] ne veu[len]t pas comprendre le Mal», qui ont même «peur de le comprendre. C'est pour cela que pendant très longtemps on a défini le Mal — ce qui, selon moi, est stupide — comme absence de Bien» (4). C'est dans un texte de fiction intitulé Beata, Santa que Gustaw Herling précise sa conception de la littérature en tant qu'outil de forage : «L'essentiel, c'était — et ça demeure — le Mal en soi. Je ne sais plus à quel écrivain célèbre on doit cette affirmation que la littérature est une méditation sur la mort. J'y ajouterais : et sur la puissance du Mal. Dans les deux cas, la littérature s'efforce de comprendre l'incompréhensible, saisir l'insaisissable, éclairer si peu que ce soit le «noyau des ténèbres». Mais le plus souvent, en littérature, tout se passe comme si une ligne de démarcation distincte séparait la vie de la mort, le Bien du Mal. Alors que pour moi l'important — si difficile à pénétrer —, c'est, et ça a toujours été, la zone limite, la «ligne d'ombre» de Conrad, la survie immobile au milieu d'éléments aux aguets. La mort accessible à l'expérience immédiate n'existe pas, elle n'existe pas hors des limites de la vie. Le Mal n'est pas au loin, en dehors des frontières du Bien. Ici règne la loi de l'osmose» (5).

Ayant donné au Mal, qu'il majuscule d'ailleurs à dessein (3), une importance remarquable, Herling fait de la littérature l'un des moyens les plus puissants dont les hommes disposent pour tenter de sonder les profondeurs du mystère d'iniquité. D'abord, c'est, selon lui : «l'Église, le christianisme, [qui] ne veu[len]t pas comprendre le Mal», qui ont même «peur de le comprendre. C'est pour cela que pendant très longtemps on a défini le Mal — ce qui, selon moi, est stupide — comme absence de Bien» (4). C'est dans un texte de fiction intitulé Beata, Santa que Gustaw Herling précise sa conception de la littérature en tant qu'outil de forage : «L'essentiel, c'était — et ça demeure — le Mal en soi. Je ne sais plus à quel écrivain célèbre on doit cette affirmation que la littérature est une méditation sur la mort. J'y ajouterais : et sur la puissance du Mal. Dans les deux cas, la littérature s'efforce de comprendre l'incompréhensible, saisir l'insaisissable, éclairer si peu que ce soit le «noyau des ténèbres». Mais le plus souvent, en littérature, tout se passe comme si une ligne de démarcation distincte séparait la vie de la mort, le Bien du Mal. Alors que pour moi l'important — si difficile à pénétrer —, c'est, et ça a toujours été, la zone limite, la «ligne d'ombre» de Conrad, la survie immobile au milieu d'éléments aux aguets. La mort accessible à l'expérience immédiate n'existe pas, elle n'existe pas hors des limites de la vie. Le Mal n'est pas au loin, en dehors des frontières du Bien. Ici règne la loi de l'osmose» (5).De fait, Herling, dans ses meilleurs récits comme La Tour publié en 1958, privilégiera la pure et inventive osmose de la littérature même si, je l'ai écrit, ses textes fictionnels sont toujours admirablement documentés, pour décrire les jeux troublants par lesquels les personnages, dont on croyait un premier temps l'identité solidement établie, tous comme les époques séparées pourtant par le gouffre de plusieurs siècles, tremblent comme s'il s'agissait de mirages et paraissent se confondre. Le thème du double est bien évidemment un des poncifs de la littérature s'intéressant aux manifestations du démoniaque, comme l'illustre, entre bien d'autres titres, l'excellent roman d'Hoffmann intitulé Les élixirs du diable ou les non moins passionnantes Confessions du pécheur justifié de James Hogg. Mais, si Hoffmann tentera, à nos yeux bien inutilement, de rendre compte par une explication purement rationnelle des confusions engendrées par la spécularité démoniaque, Gustaw Herling en revanche n'aplanit aucune difficulté, ne dénoue ni même n'explique : il reste dans la littérature pure, en dépit même des fins étais borgésiens qui lui permettent de soutenir la construction savante de ses histoires apparemment vraies. En grand écrivain, Herling ne fait rien de plus que nous donner à voir, il montre l'enchevêtrement prodigieux des êtres et des destinées.

Dans L'île qui date de 1959, Herling écrit : «Tel est le lien mystérieux qui unit les destinées humaines : d’un nœud enserrant le cou il devient une corde de salut; l’ombre même de la faute se dissipe peu à peu, puis elle disparaît avec le temps, quand la main tendue ne rencontre plus que sa propre ombre» (6). C'est évidemment affirmer que, comme Joseph Conrad et Cristina Campo qui a préfacé d'ailleurs L'île et La Tour en y décelant le parfait et savant enchâssement, dans «une même trame sans couture» de «trois thèmes entrelacés» et «l'incessante fusion de tous les éléments dramatiques du récit» (7), l'histoire, pour Gustaw Herling, n'est qu'un leurre si on lui suppose une quelconque progression. L'histoire, au contraire, est perpétuelle gyre (8) ou, selon Bruno Pinchard commentant Giambattista Vico, «cycle du sens» (9), retour non point à l'événement identique, donc au point mort mais nouveau passage fécondant sur une orbe qui ne cesse de s'élargir. Ainsi, bien que nous ne puissions pas, à l'évidence, affirmer que l'histoire est progrès pour Herling, du moins n'est-elle pas pure stagnation et répétition paralysante et délétère du même, enfermement dans le désespoir de la redite, pétrification qui attend les deux personnages de La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos. Chaque passage de la charrue dans un sillon révèle de nouvelles profondeurs qu'il faudra plus tard ensemencer. C'est d'ailleurs le sens que l'écrivain confère à l'existence d'une mystérieuse statue de pierre jadis contemplée par le narrateur lorsqu'il était enfant : il n'y a pas de progression en ligne droite, cette dernière est même rigoureusement inconcevable et la marche qu'il nous faut accomplir, puisqu'il n'y a pas de chemins, est elle-même infinie. C'est pourtant l'Apocalypse qui dévoilera le sceau des mystérieuses affinités qui nous ont guidés tout au long de ce chemin où l'arrêt est interdit : «Il est en effet permis de supposer que dans son tourment infini, le pèlerin de la Sainte-Croix parviendra un jour au but, et n’y parviendra jamais, car s’il y parvenait, tout ce qu’il gagnerait en récompense de sa persévérance ce serait que, simultanément avec la clarté du salut, il verrait le feu suprême l’engloutir, lui et la terre entière» (10).

Cristina Campo, lectrice aussi profonde qu'instinctive, admirait Gustaw Herling. Sans doute trouvait-elle dans ses fictions la concrétisation impeccablement littéraire de ses propres aspirations : une progression attentive à la nature, aux gestes les plus infimes des anciens, aux rites oubliés magnifiés par les poètes et les rituaires désuets, une avancée qui ne soit pas l'embardée aussi grossière que destructrice des modernes mais, en inscrivant son parcours sinueux dans la trame d'un passé magnifiquement restauré, un chemin qui ne mène le lecteur nulle part, si ce n'est à la croisée insoupçonnable de sa vie et de l'art, cette fine pointe que Cristina Campo soupçonnait être la part réservée, le trésor enfoui de l'enfance et des contes.

Notes

(1) Entretien sur le Mal avec Édith de la Héronnière, in Gustaw Herling, Variations sur les ténèbres (trad. de Thérèse Douchy, Seuil, 1999), p. 129.

(2) Ibid., p. 124.

(3) Pourtant, assez curieusement d'ailleurs, Gustaw Herling précise bien qu'en aucun cas il ne personnifie ce Mal auquel il donne une importance terrible, aussi diffuse et inqualifiable que terrible et souveraine : «Je n'imagine donc pas l'existence d'un diable. J'imagine le Mal. Le Mal simplement. Et le Mal est en beaucoup de lieux à la fois : il est en nous, il est chez nos proches. On ne peut dire qu'il soit une personne, représentant à elle toute seule le Mal […]», in ibid., p. 123.

(4) Ibid., p. 162.

(5) Beata, Santa, in Variations sur les ténèbres, op. cit., p. 102.

(6) Gustaw Herling, L’île et autres récits (traduit du polonais par Thérèse Douchy, Gallimard, coll. L’Arpenteur, 1992), p. 103.

(7) Cristina Campo, La noix d'or (Gallimard, coll. L'Arpenteur, 2006), pp. 123, 124 et 125. Voici comment Cristina Campo présente ce texte (cf. pp. 123-4) : «Dans La tour, un officier polonais, en mission en Italie à la fin de la dernière guerre, relate une halte faite au pied des Alpes, non loin d'Aoste. On lui a offert un gîte provisoire dans une vieille maison assez haute pour ressembler à une tour. Là, parmi des gravures de Piranèse dont les paysages de ruines sont couverts d'humides arabesques au point de se confondre avec le mur, il découvre une estampe plus petite où figure une seconde tour, perdue sous les nuages et comme «imprégnée d'abandon et muette de larmes». À côté, posé sur une table entre deux chandeliers d'argent, se trouve un opuscule défraîchi et incrusté de cire : Le lépreux de la cité d'Aoste, précisément, qui fut selon toute apparence le livre de chevet du précédent locataire».

(8) Je citai dans ma note sur Les Impardonnables le magnifique poème de William Butler Yeats qui a d'ailleurs inspiré à Gustaw Herling un texte intitulé La seconde venue.

(9) Giambattista Vico, De l’antique sagesse de l’Italie (traduction par Jules Michelet, 1835, présentation et notes de Bruno Pinchard, Flammarion, coll. GF, 1993, p. 55) : «À la différence d’une tradition fondée par Hölderlin, qui voit l’humanité s’arracher sans retour à l’âge des dieux, Vico enseigne sans doute une sagesse d’un autre type : que les peuples s’adonnent au pouvoir du mythe, ou qu’ils lui tournent le dos, dans un cas comme dans l’autre ils appartiennent encore au cycle du sens, et y appartiennent ensemble et y accordent leur différence.»

(10) Gustaw Herling, L’île et autres récits, op. cit., p. 37.

Imprimer

Imprimer