« Stalker de Tarkovski, par Francis Moury | Page d'accueil | Préfiguration de la Shoah : Justice sanglante (The Avenger) de Thomas De Quincey »

27/07/2005

De la pâte des rêves et du cinéma de la cruauté, par Thorsten Botz-Bornstein

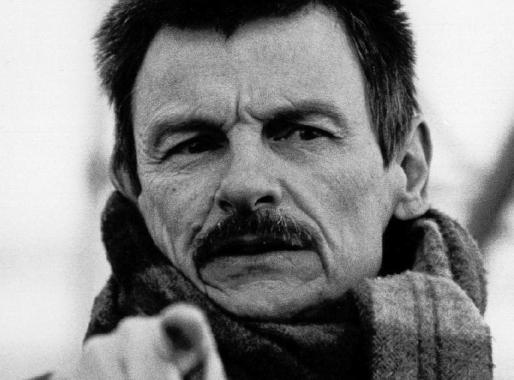

Je reproduis dans la Zone la version courte d'un article consacré à Tarkovski, rédigé par Thorsten Botz-Bornstein que je remercie.

La pâte des rêves

Le rêve crée ses propres lois qui n’appartiennent ni au domaine de la conscience, ni à celui de l’inconscience de l’homme. Elles n’appartiennent ni à la réalité ni à ce que l’homme aime appeler la sphère de la non-logique verfremdet. A strictement parler, le rêve n’est même pas étrange. Bergson a pu dire que ce serait «la veille, bien plus que le rêve, qui réclame une explication» (Bergson, 1922, p. 136). En fait, comparé à la vie quotidienne chaotique de la veille, le rêve n’est pas étrange mais clair et pur comme l’eau. Sensible à cette poétique de l’eau, Gaston Bachelard trouve que «les miroirs sont des objets trop civilisés, trop maniables, trop géométriques ; ils sont avec trop d’évidence des outils de rêve pour s’adapter d’eux-mêmes à la vie onirique» (Bachelard, 1942, p. 32). C’est pourquoi il remarque avec intérêt que nous avons besoin de la réflexion plus étrange offerte par l’eau. Le reflet de notre propre visage dans un miroir évoque, justement à cause de sa clarté scientifique, notre scepticisme irrité et nous rend mal disposés à accepter l’image du miroir comme réel. Il est pourtant remarquable de constater à quel point nous acceptons facilement l’image de notre visage réfléchie par l’eau. Devenu étrange, notre visage apparaît subitement moins étrange. Nous sommes prêts à l’accepter en tant que représentation de la réalité elle-même. En ce sens la réflexion de l’eau, semblable à un miroir sans tain, rend, comme le rêve, la réalité moins étrange en la rendant précisément plus étrange. «Le rêve est, comme disait Maurice Pinguet, source de tout mentir» mais les rêveurs tout comme les écrivains «ne se sentent coupables que des mensonges des autres puisque le leur a l’innocence du jeu» (Pinguet, 1973, p. 50).

L’utilisation de l’eau chez Tarkovski en tant que procédé artistique aidant à transformer la réalité en rêve, apparaît donc en concordance avec le concept de temps du rêve. L’élément liquide exprime le courant du temps qui devient lui-même un rêve. Bachelard dit que «l’être voué à l’eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute...» (Ibid., p. 9). Le rêve est impensable sans son temps intime, il est un phénomène temporel. Quand Bachelard dit qu‘«on ne regarde avec une passion esthétique que les paysages qu’on a d’abord vus en rêve» (p. 6), cela revient à dire que nous faisons l’expérience de ces paysages aussi, une fois que nous les avons vus en rêve, en tant que phénomènes temporels. De l’étrangeté produite par l’expérience du rêve naît donc une passion esthétique.

L’idée de Bachelard au sujet des paysages rêvés (idées qui se lisent déjà presque comme un commentaire du travail de Tarkovski) constitue un moment décisif pour l’esthétique cinématographique. Le rêve nous raconte le paysage en temps – et le film en fait autant. Todorov a opposé la philosophie de Bachelard qui ne reconnaît que «la terre, l’air, l’eau, et le feu» comme éléments de l’expérience imaginaire, à la vision structuraliste réduisant le monde entier à «une disposition dans l’espace» (Todorov, 1970, p. 22). Contrairement à ce que pensait la tradition métaphysique, le temps est ici l’élément dont l’imagination a besoin pour quitter le domaine de l’abstrait : cet élément, elle le trouve dans la sphère du rêve. D’après Tarkovski, la logique du rêve signifie que chaque scène produit ses propres lois temporelles, son propre temps ou, selon ses termes, sa propre vérité-temps (Tarkovski, Le Temps scellé, p. 120). Un rythme temporel n’est pas produit par la relation logique que la scène entretient avec d’autres scènes. Les lois temporelles d’une scène sont absolument vraies en ce sens où elles sont absolument nécessaires par rapport au matériau. Tarkovski affirme que l’expression artistique «doit venir d’une nécessité intérieure, d’un processus organique qui se passe à l’intérieur du matériau sous forme d’ensemble» (Ibid.). L’ensemble organique du matériau d’où naît cette nécessité (sur laquelle Tarkovski insiste tellement), n’est pas un organisme abstrait, structurel, tel qu’il aurait pu être produit par le montage. C’est un ensemble organique formé par une nécessité artistique, une nécessité «intérieure», (p. 121) qui naît d’une «dynamique intérieure de l’ambiance de la situation» (p. 74). Il y a pas de combinaisons libres du matériau brut telles que dans le formalisme, dont l’ostranenie représente une quantité libre et non-libre en même temps : malgré sa liberté vis-à-vis de tout contenu, elle continue pourtant à suivre les lois structurelles d’un organisme abstrait. Étant basée sur un tel organisme structurel et abstrait, tout en manquant d’organisation temporelle intérieure, l’action cinématographique devient ainsi fabriquée. Ainsi Tarkovski estime que la combinaison des scènes d’Eisenstein dans Alexandre Nevski produit une quantité de temps cinématographique formellement parfaite ; mais en même temps il estime que «ce qui se passe est négligent et n’apparaît pas naturel. C’est qu’il n’y a pas de vérité-temps dans les cadres séparés» (p. 120). Le rêve en tant que phénomène qui relève du temps cinématographique, naît de cette nécessité temporelle intérieure, puisque la «pression de temps ne doit pas être forcée d’une manière hasardeuse» (Ibid.). Le temps doit être moulé par des distorsions telles qu’elles apparaissent dans le rêve filmique par rapport à cette nécessité. Elles ne doivent pas être introduites comme des déplacements techniques de temps qui soient destinés à souligner, par exemple, le plan d’une histoire. Par cette idée, le rêve devient une manière de «sculpter le temps».

Penser que le metteur en scène peut faire, «comme un sculpteur, d’une boule de temps [...] un bouquet énorme de faits vivants» (p. 63) a permis à Tarkovski de joindre le groupe de ces créateurs qui tentent de transformer l’élément liquide et coulant du temps en la pâte plus solide du rêve. Bachelard a abondamment médité sur ce genre particulier de créativité humaine nourrie par la conviction que le rêve est une sorte de pâte : «Les objets du rêve mésomorphe ne prennent que difficilement leur forme, et puis ils la perdent, ils s’affaissent comme une pâte. A l’objet gluant, mou, paresseux, phosphorescent parfois – et non lumineux – correspond, croyons-nous, la densité ontologique la plus forte de la vie onirique. Ces rêves qui sont des rêves de pâte» (Bachelard, p. 144).

L’état organique de la pâte n’est pas représentée par une structure stable et abstraite. La pâte est concrète tout entière, de la même façon que la «pâte des rêves» n’a pas de cadre temporel abstrait. Elle est du temps tout entier et aussi réel. Ce qui est vrai pour la conception du temps chez Tarkovski vaut également pour tout son langage cinématographique. Sa tendance fortement métonymique, son utilisation des close ups dirigés sur des détails, aussi bien que des pars pro toto, ne créent ni des symboles ni des signes mais uniquement de la réalité. La signification (sémantique, artistique) de ses prises de vue ne découle pas de relations avec un tissu sémiotique, ce qui est le cas chez Eisenstein. Elles ne s’engagent pas non plus en une symbolisation ou une représentation de la réalité. Au contraire, elles sont des objets dans toute leur simplicité, et elles constituent de la réalité.

La déconstruction du processus de présentation chez Tarkovski se déroule relativement bien grâce aux concepts anti-réalistes et anti-symbolistes de la prise de vue accompagnés d’une théorie du temps en correspondance. Si ces prises de vue qui insistent tant sur leur qualité non-symbolique, n’étaient pas pénétrées de cette théorie du temps, Tarkovski en serait resté au point où étaient parvenus les formalistes ; c’est-à-dire à un cinéma composé de signes reliés par le travail abstrait du montage. Mais ainsi son cinéma mise sur le principe suivant lequel chaque scène peut produire son propre temps. Le rêve représente un des moyens de réaliser ce projet. Étant convaincu que «quelquefois l’irréel exprime la réalité elle-même» (Le Temps scellé, p. 152), Tarkovski dessine une esthétique ayant pour but de «rendre étrange les choses» et qui développe et surmonte en même temps le principe de l’ostranenie. Il accomplit le formalisme de la même façon que le post-structuralisme accomplit le structuralisme. Le temps du rêve communique la réalité comme quelque chose d’irréel qui nous affecte pourtant tout au moins aussi durement que le pourrait faire la réalité elle-même. Les formalistes, par contre, pensent la reproduction onirique de la réalité comme une réalité amollie et stylisée, comme une image volontairement vague et obscure. Pour Tarkovski, la réalité qui a traversé le «temps du rêve» nous parle dans une langue tout à fait claire. Ses règles linguistiques sont si claires et logiques qu’elles peuvent même produire les images de la cruauté.

Le cinéma de la cruauté

La valeur esthétique de la cruauté, on le sait, a déjà été mis en avant par Antonin Artaud. Dans Le théâtre et son double, Artaud propose un «théâtre où les images physiques violentes broient et hypnotisent la sensibilité du spectateur» (Artaud, 1964, p. 99). L’idée de la cruauté, une fois poussée à l’extrême, mène à un renouvellement de la culture théâtrale. En premier lieu, le Théâtre de la cruauté a la volonté de produire une réalité théâtrale «à laquelle on puisse croire.» Les modèles de représentation d’une telle réalité doivent être la cruauté et le rêve. Certainement est-on ici, chez Artaud, confronté au problème de la représentation sur un plan purement philosophique. Derrida a postulé que le théâtre d’Artaud aurait l’intention de transférer l’expression théâtrale vers un état où il aura surmonté toutes les tentatives de représenter certains objets de la vie ou du monde : «Le théâtre de la cruauté n’est pas une représentation. C’est la vie elle-même en ce qu’elle a d’irreprésentable. La vie est l’origine non représentable de la représentation» (Derrida, 1967, p. 343). Aussi l’idée tarkovskienne d’un cinéma comme «forme immédiate de l’art» n’ayant pas besoin d’un «langage intermédiaire» (Le Temps scellé, p. 176) est constituée par une cruauté qui est de la vie sans la représenter. Artaud déclare, dans le premier manifeste sur Le théâtre et son double, n’avoir pas l’intention d’abolir la «parole articulée» au théâtre (p. 112), mais qu’il veut seulement donner aux mots une nouvelle sorte d’importance. Cette importance est celle que possèdent les mots dans le rêve. Le théâtre «ne pourra redevenir lui-même [...] qu’en fournissant au spectateur des précipités véridiques des rêves» (p. 109).

Tarkovski et Artaud se réfèrent au moyen esthétique d’expression qu’ils appellent rêve. Le rêve est le phénomène artistique à l’intérieur duquel (comme Tarkovski le dit de Bresson) toute expressivité de l’image a été éliminée et où seulement «la vie même» reste expressive. Aussi Artaud demande au public de croire «aux rêves à condition qu’il les prenne vraiment pour des rêves et non pour un calque de la réalité» (p. 103). Dans ce sens le rêve n’est pas une empreinte de la réalité mais une «empreinte de terreur et de cruauté» (Artaud, Ibid.). Le but de Tarkovski et d’Artaud consiste à produire une « pantomime non pervertie» où, comme le dit si bien ce dernier, «les gestes, au lieu de représenter des mots [...], représentent des idées, des attitudes de l’esprit, des aspects de la nature » (Artaud, p. 48). Les gestes de l’expression esthétique (en l’occurrence ceux des acteurs) sont donc des non-gestes n’existant que dans le rêve. Ils ne peuvent pas être reconnus comme des gestes provenant d’un point de vue extérieur au rêve. Artaud évoque d’autres parallèles plus étranges encore afin de caractériser la qualité particulière et onirique que peuvent revêtir les gestes au théâtre. Une de ces énergies qui fonctionne, à l’instance de ces gestes qui ne représentent pas, comme des intermédiaires entre le rêve et le réveil, est la peste. La peste, dit Artaud, «prend des images qui dorment [...] et les pousse tout à coup jusqu’aux gestes extrêmes ; et le théâtre lui aussi prend les gestes et les pousse à bout» (p. 34).

L’imagerie d’Artaud est étrange dans la mesure où elle est cruelle : la peste n’est pas représentative de quelque chose qui existe (dans la vie concrète), mais elle crée plutôt des images d’un réservoir désordonné et dormant «d’images du rêve dans le cerveau», (p. 109) en les rendant le plus extrême possible. Le parallèle avec Tarkovski est étonnant : fasciné par une scène de Nazarin de Bunuel où la peste paraît être venue de nulle part (ayant été produite par une imagerie rêveuse) Tarkovski nous montre que la peste n’est pas un symbole, mais qu’elle revêt l’aspect cruel d’un fait médical :

«La rue est complètement vide. Du plan moyen, de la profondeur du cadre, un enfant marche vers la caméra, et tire derrière lui un drap blanc. [...] Au dernier moment, juste avant de couper pour la prochaine prise, le champ de la caméra est tout à coup couvert, de nouveau avec un drap blanc qui brille au soleil. On se demande d’où il venait. Est-ce que cela aurait pu être un drap séchant sur une corde à linge ? Et puis, avec une intensité étonnante, on sent le souffle de la peste, capturé de cette façon extraordinaire, comme un fait médical» (p. 73).

Le réalisme onirique de Tarkovski (qui est lié à ce qu’on appelait dans les années 60 «l’esthétique documentaire» russe, cf. Mikhalkovich, 1989, p. 6) transforme la réalité cinématographique en «faits médicaux». Pour Tarkovski (comme pour Artaud) ce réalisme est basé sur le concept de la stylisation artistique qui crée en suivant une « nécessité intérieure» des expressions. La logique du rêve se produit chez Tarkovski par une «distorsion du temps» (p. 121), elle est basée sur un savoir artistique du «matériau dans son ensemble». La «nécessité intérieure» revient ici à donner à l’expression artistique la même quantité de nécessité que l’événement aurait normalement dans la réalité. De là procède l’idée d’évoquer la peste comme un fait médical résultant d’une nécessité scientifique.

Chez Artaud, le déplacement de la réalité vers l’art s’effectue par une stylisation profonde relevant d’une «compréhension profonde des éléments, relevant de la nécessité» (p. 303). Artaud dit que «quand je vis je ne me sens pas vivre : Mais quand je joue c’est là que je me sens exister. Qu’est-ce qui m’empêcherait de croire au rêve du théâtre quand je crois au rêve de la réalité ?» (p. 181). Être nécessaire signifie faire partie d’une réalité à l’intérieur de laquelle les manifestations du rêve et les faits médicaux ne se distinguent plus. Tarkovski exprime la même idée au sujet du Charlot qui, selon lui, «ne joue pas. Il vit ses situations idiotes, il en est une partie organique» (p. 151).

Derrida a reconnu le caractère de «nécessité intérieure» qu’attribue Artaud aux rêves esthétiques, c’est-à-dire aux rêves qui jouent leur propre jeu à l’intérieur d’un «espace clos» et qui finissent par ne jouer rien d’autre qu’eux-mêmes. Parfois ces rêves jouent le jeu de leur être jusqu’au point de devenir réels et, nécessairement, cruels. «Car le théâtre de la cruauté est bien un théâtre du rêve mais du rêve cruel, c’est-à-dire absolument nécessaire et déterminé, d’un rêve calculé, dirigé, par opposition à ce qu’Artaud croyait être le désordre empirique du rêve spontané» (Derrida, p. 355). C’est l’étrangeté absolue du rêve qui réclame d’être réelle : et cela est tout simplement cruel.

Nous nous sommes éloignés d’une façon évidente du concept formaliste d’ostranenie en tant que simple procédé rendant les choses étranges. Ici, chez Artaud et Tarkovski, l’étrangeté du rêve suit ses propres lois. Elle possède sa propre nécessité et, par conséquent, elle n’est pas étrange du tout. Elle est seulement, tout à fait comme une nouvelle réalité, cruelle. Par conséquent, Derrida est fondé à conclure que le théâtre de la cruauté est «étranger [...] à tout théâtre de la distanciation» (p. 359). L’intention de Derrida d’utiliser les concepts d’Artaud contre une des idées les plus fondamentales du formalisme russe témoigne de sa perspicacité. Mais si le rêve s’oppose effectivement à l’ostranenie, nous pensons par ailleurs qu’il faudrait, d’une façon encore plus constructive, considérer le fait que les rêves de Tarkovski et d’Artaud nous montrent comment le concept d’ostranenie lui-même peut être repensé.

La «logique du rêve» et le «théâtre de la cruauté» résident à l’intérieur d’un espace absolu d’ostranenie dans lequel «l’effet de distanciation» [terme français pour ostranenie] produit une distance (de l’observation). D’un autre côté, cette distance ne sépare pas du tout «l’esprit [...] de la force» (Derrida, Ibid.), reproche adressé par Derrida au théâtre «conventionnel» de l’ostranenie. Le problème est que chez Tarkovski la distance d’observation du spectateur projette le spectateur (d’une façon paradoxale) justement dans le temps du film, de la même façon que pour Artaud le spectateur réside «au milieu tandis que le spectacle l’entoure» (Artaud, p. 98). Quand Derrida écrit que le «Verfremdungseffekt» (terme allemand pour «effet de distanciation» ou ostranenie) est jusqu’à maintenant toujours resté «prisonnier d’un paradoxe classique» (Ibid.) de l’art européen, on peut constater que Tarkovski et Artaud ont détourné l’effet de distanciation de cette prison.

Références utilisées :

Artaud, A., 1964 : Le Théâtre et son double, in Œuvres complètes, tome IV (Paris, Gallimard).

Bachelard, G., 1942 : L’Eau et les rêves (Paris, José Corti).

Bergson, H. 1922. L’Énergie spirituelle (Paris, Alcan).

Derrida, J., 1967 : De la grammatologie (Paris : éditions de Minuit).

Mikhalkovich, V. 1989. Andrei Tarkovskij (Moscou, Iskusstvo).

Pinguet, M., 1973 : L’Écriture de rêve dans un cornet à dés in Revue des lettres modernes, N° 336-339, 1973.

Tarkovski, A., 1986 : Sculpting in Time (London, Bodley Head).

Todorov, T., 1970 : Introduction à la littérature fantastique (Paris, Le Seuil).

Imprimer

Imprimer