« Les châteaux au Portugal de Dominique de Roux | Page d'accueil | Mars la rouge »

15/06/2004

Artistes sans art, écrivains sans parole

Crédits photographiques : Ashley Walter (Lebanon Daily News via Associated Press).

J’ai relu avec bonheur l’extraordinaire texte de Paul Gadenne intitulé La rue profonde. Je suis frappé par la remarquable cohérence qui se dégage de l’ensemble de l’œuvre de ce magnifique romancier, je le répète, injustement, scandaleusement ignoré.

Cette cohérence est bien évidemment la marque des plus grands. Une fois de plus, Gadenne est hanté par cette Reprise qu’il a découverte dans les ouvrages de Kierkegaard, le souvenir de l’Amie que, par la magie des mots reconquis – le narrateur de La rue profonde est en effet poète – il s’agit, elle aussi, d’évoquer, d’invoquer et, peut-être, elle aussi, de reconquérir, moins bien sûr la personne de chair et d’os que sa réelle présence poétique.

La Reprise est d’abord un acte de langage. Gadenne écrit ainsi : «Ou bien serait-il possible de compenser par un verbe à la fois limpide, résistant, marmoréen, produit d’une longue patience, de mainte hésitation et de maint retour, enfin pareil à ces roches interminablement lissées par la mer, d’un poli et d’une douceur inimitables, et qui nous font imaginer quelques paradis, – si loin elles nous portent de ce que nous avons accoutumé de voir, comme si elles venaient d’un pays étranger, sans rien de commun avec la terre, – pouvons-nous espérer compenser par là les incertitudes, les à-peu-près, les disgrâces de l’action ? Oui, pourquoi ne pas croire que le mot, amené à un certain point d’incandescence, contient lui-même assez de réalité pour…».

L’une des scènes, où l’on voit le poète contempler son propre minuscule logement depuis la chambre qui lui fait face et qui n’est autre que celle de la jeune fille devenue son amie, m’a fait songer à La véranda de Melville.

Il faut attentivement lire l’ouvrage (à vrai dire une mine d’informations, en dépit d’une écriture parfois approximative) que Peter Cowie a rédigé sur Apocalypse Now pour comprendre que toute grande œuvre naît d’un sacrifice, d’un risque : ainsi de Francis Ford Coppola gageant plusieurs fois la poursuite d’une réalisation extraordinairement difficile et semée d’embûches sur ses biens personnels. Je pourrais multiplier les exemples, quel que soit le domaine artistique, à rebours du putanat dans lequel nos artistes-citoyens mijotent doucement pour nous délivrer, irrécusable preuve de leur prodigieux génie, une brouette de chantier dans lequel cuit un œuf perpétuellement jaune.

Si j’étais ministre de la Culture, à Dieu ne plaise, j’enverrais tous ces imbéciles prêter main forte aux ouvriers des travaux publics, histoire d’endurcir de quelques cals épais leurs mains d’éphèbes artistiques jamais sevrés du lait des biberons socialistes.

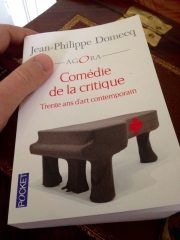

Passons, tout cet océan de merde subventionnée, c’est là son unique paradoxe, qui menace pourtant d’engloutir notre époque, ne laissera pas même, une fois asséché dans quelque temps, l’épaisseur d’une trace de bigorneau sur une plage de galets polis. Je renvoie sur cette question à l’excellent livre de Jean-Philippe Domecq, Artistes sans art ?, le point d’interrogation du titre, à quelques exceptions trop peu nombreuses, étant à mon avis superfétatoire. En outre, je donne à lire la première partie (la deuxième concernait Philip K. Dick) de mon long article publié dans le premier numéro de La Sœur de l’Ange.

Nous considérerons comme une évidence absolue la nullité de l’art contemporain dans la presque totalité de sa production picturale. Pour étayer cette affirmation, nul besoin de prendre appui sur les critiques corrosives d’un Jean-Philippe Domecq (1) ou sur les analyses d’un Nicolas Grimaldi (2) : à peine suffit-il, pour être assez bien renseigné, de parcourir dans telle ou telle revue d’art à la mise en pages impeccable, signe évident de grasses subventions plus que de large public (prenons, au hasard, l’organe, sans jeu de mot déplacé, de Catherine Millet, intitulé art press), le regard d’abord stupéfait, puis bien vite fatigué et finalement dégoûté, les différents assemblages de pots de chambre, de casseroles, de fils de fer, de parpaings et de néons que de soi-disant artistes osent nous présenter comme les ouvrages les plus flamboyants de leur provocateur génie. Cette remarque désabusée, mille fois martelée je l’ai dit par d’autres plus compétents que je ne le suis sur ce grave sujet ravalé à une farce, est également parfaitement valable pour une partie de la musique expérimentale moderne, devenue assemblage bruitiste et stochastique de grognements digestifs censé nous faire oublier Mozart ou Bach, réduits à quelque anomalie harmonique passéiste heureusement, bien heureusement dépassée. Je n’insisterai donc pas sur l’état de délabrement réellement lamentable de ce que les pharisiens vertueux de la liberté totale de penser, ces poux bavards encartés au Parti unique de la Vérité qui dans les salons de Paris se reproduisent par simple clin d’œil et tape sur l’épaule, veulent nous faire confondre, depuis plusieurs décennies, avec de l’art, pas plus que je n’évoquerai dans ces lignes les raisons plus ou moins profondes, aussi bien sociologiques qu’historiques, qui expliquent sans doute, en partie et en partie seulement, ce déclin. Du reste, toute cette pitoyable mascarade pourrait être rapidement expédiée si l’on affirmait, avec Roger de Piles, que l’art véritable est celui qui doit nous dire quelque chose (3). Sous ce couperet, les longs et maigres cous de nos artistes risquent bien de s’empiler dans les paniers chargés de recueillir leurs têtes vides car l’art contemporain, qui pourtant fait beaucoup parler, n’a strictement rien à nous dire à moins qu’il ne nous beugle son insignifiance, selon l’excellente métaphore naguère employée par Julien Gracq dans sa Littérature à l’estomac, dans l’étrange longueur d’onde d’un visible dédouané de toute vibration invisible, de tout arrière-monde qui apporterait à la tristement plane surrection de l’art contemporain le mystérieux bruit de fond de ce que l’art ne peut que suggérer : l’au-delà.

Nous considérerons comme une évidence absolue la nullité de l’art contemporain dans la presque totalité de sa production picturale. Pour étayer cette affirmation, nul besoin de prendre appui sur les critiques corrosives d’un Jean-Philippe Domecq (1) ou sur les analyses d’un Nicolas Grimaldi (2) : à peine suffit-il, pour être assez bien renseigné, de parcourir dans telle ou telle revue d’art à la mise en pages impeccable, signe évident de grasses subventions plus que de large public (prenons, au hasard, l’organe, sans jeu de mot déplacé, de Catherine Millet, intitulé art press), le regard d’abord stupéfait, puis bien vite fatigué et finalement dégoûté, les différents assemblages de pots de chambre, de casseroles, de fils de fer, de parpaings et de néons que de soi-disant artistes osent nous présenter comme les ouvrages les plus flamboyants de leur provocateur génie. Cette remarque désabusée, mille fois martelée je l’ai dit par d’autres plus compétents que je ne le suis sur ce grave sujet ravalé à une farce, est également parfaitement valable pour une partie de la musique expérimentale moderne, devenue assemblage bruitiste et stochastique de grognements digestifs censé nous faire oublier Mozart ou Bach, réduits à quelque anomalie harmonique passéiste heureusement, bien heureusement dépassée. Je n’insisterai donc pas sur l’état de délabrement réellement lamentable de ce que les pharisiens vertueux de la liberté totale de penser, ces poux bavards encartés au Parti unique de la Vérité qui dans les salons de Paris se reproduisent par simple clin d’œil et tape sur l’épaule, veulent nous faire confondre, depuis plusieurs décennies, avec de l’art, pas plus que je n’évoquerai dans ces lignes les raisons plus ou moins profondes, aussi bien sociologiques qu’historiques, qui expliquent sans doute, en partie et en partie seulement, ce déclin. Du reste, toute cette pitoyable mascarade pourrait être rapidement expédiée si l’on affirmait, avec Roger de Piles, que l’art véritable est celui qui doit nous dire quelque chose (3). Sous ce couperet, les longs et maigres cous de nos artistes risquent bien de s’empiler dans les paniers chargés de recueillir leurs têtes vides car l’art contemporain, qui pourtant fait beaucoup parler, n’a strictement rien à nous dire à moins qu’il ne nous beugle son insignifiance, selon l’excellente métaphore naguère employée par Julien Gracq dans sa Littérature à l’estomac, dans l’étrange longueur d’onde d’un visible dédouané de toute vibration invisible, de tout arrière-monde qui apporterait à la tristement plane surrection de l’art contemporain le mystérieux bruit de fond de ce que l’art ne peut que suggérer : l’au-delà. L’art qui ne nous appelle pas n’est donc pas de l’art ou bien n’est qu’une supercherie, autre nom pour désigner les œuvres contemporaines dans leur sublime nullité. La simplicité apparente de cette définition de la peinture (évidemment valable pour l’art dans son ensemble) proposée avec un bon sens et une assurance qui aujourd’hui nous paraissent scandaleux est éclairante. Remarquons ainsi que le vocabulaire utilisé par Roger de Piles, dont saura se souvenir Diderot dans ses Salons, convoque dans une belle image la puissance de la voix, vocation (vocatus) de l’artiste autant qu’appel entendu auquel il doit s’efforcer de répondre. Là demeure à mes yeux le point essentiel, qu’il convient de développer : si l’art véritable ou grand est affaire de parole, de voix lointaine mais impérative qui appelle et ordonne de se mettre à l’ouvrage, l’art minuscule propre à notre époque (en réalité sa marque de fabrique) est besogne de langage châtré qui nous hurle de nous mettre à quatre pattes et, le nez dans la flaque puante, de nous vider consciencieusement les viscères. Il est vrai qu’il existe toujours des individus pour se délecter de la très-précieuse diarrhée. Subsumant donc toutes les tentatives d’explication, au demeurant parfaitement valables, de la déréliction de l’art contemporain, qu’elles soient sociologiques, historiques ou philosophiques (voire métaphysiques avec les belles analyses de Wladimir Weidlé (4) ou de Jean-Louis Chrétien (5)), un aspect, qui à mon sens n’a pas été assez remarqué, peut parfaitement rendre compte de la misère de nos artistes – celle qui touche à leur créativité plutôt que celle de leur bourse, ô combien gonflée ! Cet aspect premier concerne le langage, le caractère primordial de cette explication étant dû au fait que c’est au cœur même du langage, donc du discours, trop souvent laudatif et irresponsable, concernant la production artistique contemporaine tout autant que sa critique, qu’il faut chercher l’une des raisons les plus patentes de la dévaluation de l’art. En effet, si celui-ci n’est (presque ?) plus rien, c’est que les textes, les écrits qui sont chargés de le commenter ou de le stigmatiser ne valent eux-mêmes plus grand-chose. Et, si les artistes ne valent presque plus rien dans leur immense majorité, c’est que celles et ceux qui sont chargés de les critiquer, donc de nous dévoiler ce que nous ne savions lire, voire ou écouter dans une œuvre, ne sont que trop souvent de pauvres nullités intellectuelles, des crétins irresponsables qui s’extasient devant une toile peinte à la menstrue pourvu qu’il soit paraphé par le nom de quelque sommité qui prétendra ainsi franchir allègrement le seuil éminemment symbolique de l’interdit le plus absolu. Et, comme il est bien sûr interdit d’interdire… nos pauvres moutons de se ruer sur l’œuvre ainsi adoubée comme un seul essaim de mouches sur une carne blette. On me dira que j’avance là quelque pauvre tautologie en prétendant que l’artiste mérite bel et bien après tout un critique à sa hauteur et inversement. En effet. Mais il importe toutefois d’en préciser l’étrange nature car, s’il me semble évident que la critique ne mérite plus, aujourd’hui, son nom, il me paraît tout aussi clair d’affirmer que l’artiste réel, celui qui justement pourrait donner au critique sa nourriture (je parle de nourriture spirituelle, pas du putanat institutionnalisé par lequel un critique s’enchaîne à celles et ceux qui le nourrissent grassement), n’est plus qu’un bel animal empaillé ou, pis, quelque monstre conservé dans un bocal de formol jauni. Si un petit artiste, presque toujours, charrie derrière lui un flot boueux de criticaillons, un artiste minable expulsera un critique microscopique, qui toujours nourrira pour de grandes œuvres une haine cachée, pas moins réelle. Cette communauté de nains, cette communauté, pour le coup, de l’anneau, enfante depuis peu une nouvelle espèce : celle du critique consacré, le dernier stade, donc, du processus de décomposition, qu’il s’agira de courtiser, pour lequel il ne faudra pas craindre de créer une œuvre capable de faire chavirer sa sensibilité de nécrophage pointilleux.

Donc, si la parole claire est lumière et rectitude, chaîne d’or entre les âmes et enfantement réel, comme le pensait Charles du Bos, la parole putanisée (Waldberg) est torve, louche : mieux, elle est un cercle ou, si l’on tient aux images bibliques, un serpent qui se mord la queue, parfaitement stérile puisque clone parfait, je l’ai dit, anneau de Möbius. Jean-Philippe Domecq attire fort justement notre attention sur ce point, et c’est là l’une des originalités de son essai, lorsqu’il affirme que si l’art contemporain s’est gonflé jusqu’à menacer d’éclatement, c’est uniquement parce que la critique chargée de le promouvoir aveuglément a soufflé à en perdre haleine dans la baudruche multicolore, pour le plus grand plaisir d’ailleurs des artistes et des professionnels de la communication qui se sont fait un devoir de souffler dans le ballon jusqu’à en cracher leurs poumons. On retrouve donc, appliquées au domaine de la promotion d’un art inepte, les techniques de propagande totalitaire dénoncées par Pierre Jourde dans sa Littérature sans estomac (6). Bref, et pour prendre comme cible l’une des têtes de Turcs contemporaines sur laquelle il ne faut jamais se lasser de lancer notre mépris, les colonnes de Buren, ses bandes alternativement noires et blanches reproduites sans autre souci, sans autre commentaire hautement philosophique que ce procédé monotone apposé comme un logo (le logo contre le logos !), ne sont certainement pas de l’art mais effectivement un coup de pub, une remarquable machine publicitaire érigeant une nullité au rang de chef-d’œuvre puisque, en « cette hébétude de l’immédiation, tout […] est indifférent [à l’homme disloqué]. Insignifiant ou bouleversant, misérable ou magnifique, noble ou ignoble, pour lui, c’est tout un. Buren peut tenir lieu du Bernin» (7). Un sujet donc, comme un autre, sur lequel parler, pinailler, charcutailler, s’entregloser à l’infini, une viande passée sur laquelle pondre ses larves qui à leur tour iront coloniser d’autres charognes d’où essaimeront les gras papillons de la critique d’art, littéraire ou musicale. Et Domecq de se lamenter lorsqu’il écrit : «S’il n’y avait qu’elles [les œuvres]… mais les écrits, les écrits qu’il a fallu pour que ces hallucinations aient force de réel…» (8), constatant après tant d’autres que le siècle passé s’est avant tout caractérisé par une incroyable inflation verbale (9), le règne du mensonge et, souvenons-nous de ce mot, du simulacre. C’est donc, pour paraphraser l’auteur, parce que les critiques et les intellectuels ont systématiquement usé d’une parole «sans conséquences» (10), que le champignon blanchâtre de l’art contemporain a pu pousser en un clin d’œil sur l’humus pourrissant d’un langage dévitalisé, benoîtement consensuel, reproduisant à l’infini (11) un discours dont Domecq donne de savoureux extraits, tout entier orienté vers la promotion de la nouveauté la plus ridicule à seule fin de châtrer la coupable exigence de l’Ennemi de toujours : appelons-le le conservateur, ou plutôt le conservé, voire le formolisé, s’il est vrai que, aux yeux d’une avant-garde autoproclamée seule garante du bon goût, tout artiste ou penseur évoquant la tradition et le respect qui lui est dû est immédiatement punaisé au milieu des cancres fascisants, lorsqu’il n’est pas sommairement exécuté, moins métaphoriquement qu’il n’y paraît, d’une expéditive balle dans la nuque.

L’art qui n’a plus rien à nous dire est donc devenu idole, fausse image, tromperie, jacasserie. Dès lors, c’est sans doute parce qu’il a sombré dans l’insignifiance que l’art contemporain n’est plus capable de faire naître une parole digne de le commenter, c’est donc parce qu’il est incapable de nous parler que nous sommes bien incapables, à notre tour, de pouvoir le fixer, a fortiori le contempler, puis, si la folle envie nous en prenait, de le commenter, c’est-à-dire de l’interroger. À vrai dire, la question est entièrement ouverte de savoir lequel, de l’art ou de la parole, a été le germe pathogène, l’agent infectieux contaminant l’autre. Pour Walter Benjamin, c’est parce que l’art a perdu son aura (12), parce que notre monde comme l’affirme Del Noce s’est empêtré dans la glu de la sécularisation, qu’il peut être aujourd’hui reproduit à l’infini, qu’il peut donc être, pourrions-nous dire, répété, c’est-à-dire bavardé : «Sortir de son halo l’objet, détruire son aura, c’est la marque d’une perception dont le sens de l’identique dans le monde s’est aiguisé au point que, moyennant la reproduction, elle parvient à standardiser l’unique» (13). Mais Benjamin est rien de moins qu’un auteur complexe qui se prête difficilement aux simplifications (14). Quoi qu’il en soit, s’il est vrai qu’une débauche d’images, une luxuriance purement visuelle de platitudes insignifiantes (chacun d’entre nous est capable d’évoquer à ce titre une multitude d’exemples télévisuels ou cinématographiques) semble entraîner un flot d’ordure verbale, s’il est vrai encore que la plus sommaire exposition d’une des plates sérigraphies de Warhol peut donner naissance – et a hélas donné naissance – à des gloses proprement infinies, sans doute est-ce parce que l’état du langage a permis pareille manifestation de vulgarité, de bassesse et de mensonge. Je veux dire que, face à un visible pathétiquement ridiculisé et monstrueusement dévalorisé, le langage bancal, lui-même cancérisé, n’a pu accomplir ce que nous pourrions appeler son service minimum : éventer la médiocrité, à tout le moins tenter de la dénoncer, percer l’enflure, trouer l’armure, non pas de lumière mais de verroterie. C’est même parce que le langage est le véhicule privilégié du mensonge (puisque la parole, contre les affirmations paradoxales d’un Platon (15) suivant la leçon du Poème de Parménide, est bien évidemment capable de proférer une contre-vérité, d’évoquer un objet ou un être qui n’existent ni n’existeront jamais) qu’il peut contaminer l’ensemble de la réalité qui par lui s’exprimera, y compris, donc, l’art (16), dont on sait par ailleurs les affinités électives qu’il a ourdies depuis ses débuts avec l’univers du faux-semblant. Cette thèse polémique, qui refuse de considérer que le langage n’est qu’un vulgaire Meccano de mots qu’un singe pourrait s’amuser à défaire puis reconstruire, thèse amplement expliquée par les travaux de George Steiner qui à de nombreuses reprises a remarquablement évoqué une «retraite du mot» face à la pornographie visuelle, a été illustrée par ces auteurs que le penseur a appelés «logocrates» (17), qui toujours se sont efforcés de redresser le bois tordu du langage. Cela devient donc une quasi-banalité que de constater que ces écrivains, dont la liste pourrait parfaitement accueillir un Hello ou un Bernanos, se sont tous efforcés de travailler sur la matière même de leurs œuvres, l’écriture, qui a pu leur servir, par exemple dans le cas de L’Œil écoute de Claudel, à commenter les ouvrages, les toiles ou les compositions musicales des grands maîtres qui les ont inspirés.

L’art ne peut ou ne pourrait alors espérer reconquérir son éminente dignité – je ne parle pas ici d’une hypothétique pureté première, à laquelle d’ailleurs les auteurs mentionnés n’ont jamais cru, quoi qu’en disent leurs adversaires qui tentent de les réduire ainsi à de grotesques caricatures réactionnaires, y compris sous la plume de Steiner – qu’en se faisant pure transparence, refus du mensonge, mépris absolu du bavardage parisien. En un mot comme en mille, l’art sauvé doit être langage rédimé, silence, autre nom de la prière. Cet acheminement, dont on se doute qu’il s’agit d’une véritable ascèse, d’un dépouillement spirituel, sera admirablement décrit par l’un des plus beaux romans de Paul Gadenne, L’Avenue qui, je ne suis pas le seul à l’écrire, dépasse je crois le génie littéraire du Château de Kafka. Enfonçons-nous au préalable dans la tourbière de fausses apparences qui fut la matière même de Philip K. Dick, de laquelle germa une œuvre touffue, inégale, parfois fulgurante, puis explorons le tohu-bohu duquel le grand poète Virgile peint par Hermann Broch a tenté d’extraire une parole seule capable de sauver le chant déshérité des hommes. La gradation que j’établis dans ce plan n’est pas seulement due à un effet de perspective. Je l’assume au contraire, la critique littéraire n’étant certainement pas comparable au travail d’un anatomiste pour lequel il n’y a pas de différence majeure ou de nature entre un estomac et un cerveau.

Notes

(1) Jean-Philippe Domecq, Artistes sans art ? (Presses Pocket, Agora, 1999). Sans autre mention, les chiffres entre parenthèses renvoient toujours aux œuvres indiquées dans les Notes bibliographiques.

(2) L'Homme disloqué (PUF, coll. Intervention philosophique, 2001).

(3) La citation exacte est : «La véritable peinture est celle qui nous appelle comme si elle avait quelque chose à nous dire», Roger de Piles, Cours de peinture par principes [1707] (Gallimard, coll. Tel, 1989, p. 8).

(4) Wladimir Weidlé, Les Abeilles d’Aristée (Ad Solem, 2004).

(5) Je cite longuement l’analyse de Jean-Louis Chrétien : «L'art contemporain aime à laisser pressentir le feu par les cendres mortes, à creuser les bas-fonds de la désertion même de la hauteur, à suggérer dans le blasphème une prière éperdue. Souvent les défauts et les scories du visible y deviennent le lieu où ce qui s'en absente laisse en lui sa trace douloureuse et s'indique d'une blessure. Un monologue pantelant, fracturé, démantelé peut dans son esseulement même mieux montrer la transcendance d'autrui que ne le ferait un dialogue de bonne compagnie. Nous pouvons voir la violence de la tempête à travers les débris qu'elle laissa sur la grève. La laideur, la difformité, la dissonance, le monstrueux peuvent, par leur rupture avec un ordre auquel pourtant ils appartiennent et selon lequel ils se manifestent, symboliser ce qui l'excède et ne peut directement y paraître. Nulle époque n'a plus loin conduit que la nôtre cet art de l'obliquité, même si elle oublie souvent que la condition pour que cette obliquité révèle, est qu'elle ne vive qu'à son propre point critique, là où nul équilibre ni résolution stable ne sont possibles. Là où tout ordre aurait disparu, sa rupture serait non avenue. Là où tout serait devenu monstrueux, le monstrueux ne saurait être le lieu d'irruption d'une autre dimension dans celle qui nous est immédiatement donnée à voir», Lueur du secret (L'Herne, Bibliothèque des mythes et des religions, 1985), p. 138.

(6) Une critique de la critique toutefois : Jourde a raison de dénoncer les agiotages propres au petit monde médiatico-littéraire qui gouverne aujourd’hui la France. Mais que nous propose-t-il en échange ? Quels écrivains dignes de ce nom : Éric Chevillard ? Valère Novarina ? C’est d’ailleurs à propos de ces auteurs, censés sauver l’honneur de nos lettres, que la critique jourdienne paraît elle-même scandaleusement creuse, puisqu’elle ose prétendre, par exemple, que «vouloir être écrivain, c’est vouloir accéder au sens par l’insignifiant, vouloir que le public se charge de transformer l’inessentiel en essentiel» (La Littérature sans estomac, Presses Pocket, coll. Agora, 2003, p. 382) alors que l’essence même du travail critique (a fortiori celle du métier d’écrivain), comme Boutang le rappelait, ne peut qu’être religieuse, craignant donc comme la peste l’insignifiance.

(7) Nicolas Grimaldi, L’Homme disloqué, op. cit., p. 55.

(8) Op. cit., p. 17.

(9) «Et jamais ceux qui tiennent le discours sur l’art, les chroniqueurs, commentateurs et critiques, n’eurent plus de poids qu’au XXe siècle, où la part du discours sur l’art a primé sur les productions de l’art» (110).

(10) L’auteur parle, lui, d’«art sans conséquences» (218).

(11) «Aucune raison qu’un discours qui trouve moyen de proliférer autour de pareilles formes-tests puisse le moindrement cesser de s’autoreproduire» (33). Citons encore amplement Domecq : «[…] ces mouvements du monde de l’art produisent des objets qui sont prétextes à discours codifiés par l’histoire des avant-gardes où ils s’inscrivent par prescription. Ces discours présentent une analogie de structure avec la scolastique médiévale, l’argumentation jésuite, ou stalinienne. Ils ont en commun la même cohérence finement quadrillée, à vide. Ils se reproduisent sans fin puisqu’ils sont construits en argumentations défensives étanches. A chaque effraction du concret, à chaque menace née du travail de la vérité, ils ont une réponse logique, tout ce qui n’entre pas dans leur logique étant taxé d’incompréhension» (220). Force est de constater que Domecq, peut-être sans les connaître, a retrouvé les analyses géniales d’Armand Robin sur la propagande soviétique développées dans La fausse parole (Le temps qu’il fait, 1995, nouvelle édition en 2002). Nous ne cesserons de citer cet ouvrage, tant ses aperçus poétiques paraissent prémonitoires de la condition serve à laquelle notre époque condamne le langage. Il faut lire et relire ce livre d’une lucidité extraordinaire qui présente une analyse remarquable de la gangrène capable de pourrir le langage : corruption du mensonge et de la propagande (communiste en l’occurrence) mais aussi, et c’est là l’actualité de ce livre publié en 1953, bavardage des bien-pensants.

(12) De l’aura, voici la belle définition que donne Walter Benjamin : «On pourrait la définir comme l’unique apparition d’un lointain, si proche soit-il. Suivre du regard, un après-midi d’été, la ligne d’une chaîne de montagne à l’horizon ou une branche qui jette son ombre sur lui, c’est, pour l’homme qui repose, respirer l’aura de ces montagnes ou de cette branche», dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (Allia, 2003), pp. 19-20.

(13) Walter Benjamin, op. cit., p. 21.

(14) Ainsi, la désacralisation (ou, selon Rochlitz, le désenchantement) de l’objet d’art n’est sans doute elle-même que la conséquence d’une destruction du langage, affligé par la lèpre de ce que Benjamin appelait la «surdénomination», ou l’incapacité pour le langage postédénique de nommer en toute adéquation l’être désigné par le mot, Cf. Sur le langage en général et sur le langage humain, dans Œuvres I (Gallimard, coll. Folio essais, 2002).

(15) Voir par exemple Euthydème, 283e7-284c6 (Flammarion, coll. GF, 1989), pp. 132-133 ou encore Le Sophiste, 261e-263d (Flammarion, coll. GF, 1993), pp. 191-197.

(16) Je n’ai aucune compétence pour évoquer le cas de la musique, seul langage peut-être incapable de mentir même si, je l’ai dit, bien trop d’œuvres contemporaines ne sont rien de plus qu’une habile compression (un parallèle serait sans doute à faire avec les sculptures de César) de sons de diverses provenances, agencés avec un mépris souverain de toute recherche d’harmonie. Ce n’est donc pas l’invention par Werckmeister (comme le très beau film de Belá Tarr le suggère) d’un nouveau système musical (ou l’égalisation des douze demi-ton de la gamme) qui a coupé la mélodie de son origine divine mais, plus sûrement, l’intrusion en son sein même du bavardage, traduit musicalement par le bruit ou la cacophonie.

(17) De George Steiner, un recueil d’articles justement intitulé Les Logocrates a été publié par les éditions de l’Herne en 2003.

Imprimer

Imprimer